最近8時間睡眠をとっても寝不足感があります。どんだけ睡眠負債を溜めてんでしょ。中元です。

今日はちょっと短めの記事を書こうかなと思います。(テスト週間中で、マジで時間が取れないんですよね・・・)

その中で、「読み書きとか計算に極端な困難がある生徒でも、別個のアプローチを採れば改善が見られる」って言うのを、ちらほら論文で読みまして。

では、その別個のアプローチって何ぞやということで調べると、キーワードとして気になったのが2つあります。

それは、「視覚優位」と「聴覚優位」。

一体これらが何なのか、まだ本当にさわりしか情報を得てないのですが、今日はこの2つについて、調べたことと試したいことを書いてみようかなと思います。

視覚優位と聴覚優位を簡単に言えば、それぞれ”目で見て得た情報の方が理解しやすいというタイプ”と、”耳で聞いた情報の方が理解しやすいタイプ”のことなんですね。

ちなみに、僕はどちらかといえば視覚優位です。普段勉強してても、人の説明を聞くより、読書などの目を使う方法の方が好きです。

ただし、それも物によりけり。実際、英語の学習は音読学習がメインなのですが、これは聴覚メインだと思うんですよね。

ここでわかるのは、人の話を聞けない生徒がいたとして、それはすなわち人の話を理解できないということまでは意味しないのでは、ということです。

どういうことかというと、もし話を聞けなくても、本などの文章で伝えればわかってくれるかもしれないという可能性があるということです。

よくわからないので、【錯視】の解説を例に取りましょう。今もまだ教科書に載ってるのかわからないんですが、【ちょっと立ち止まって】という話があります。

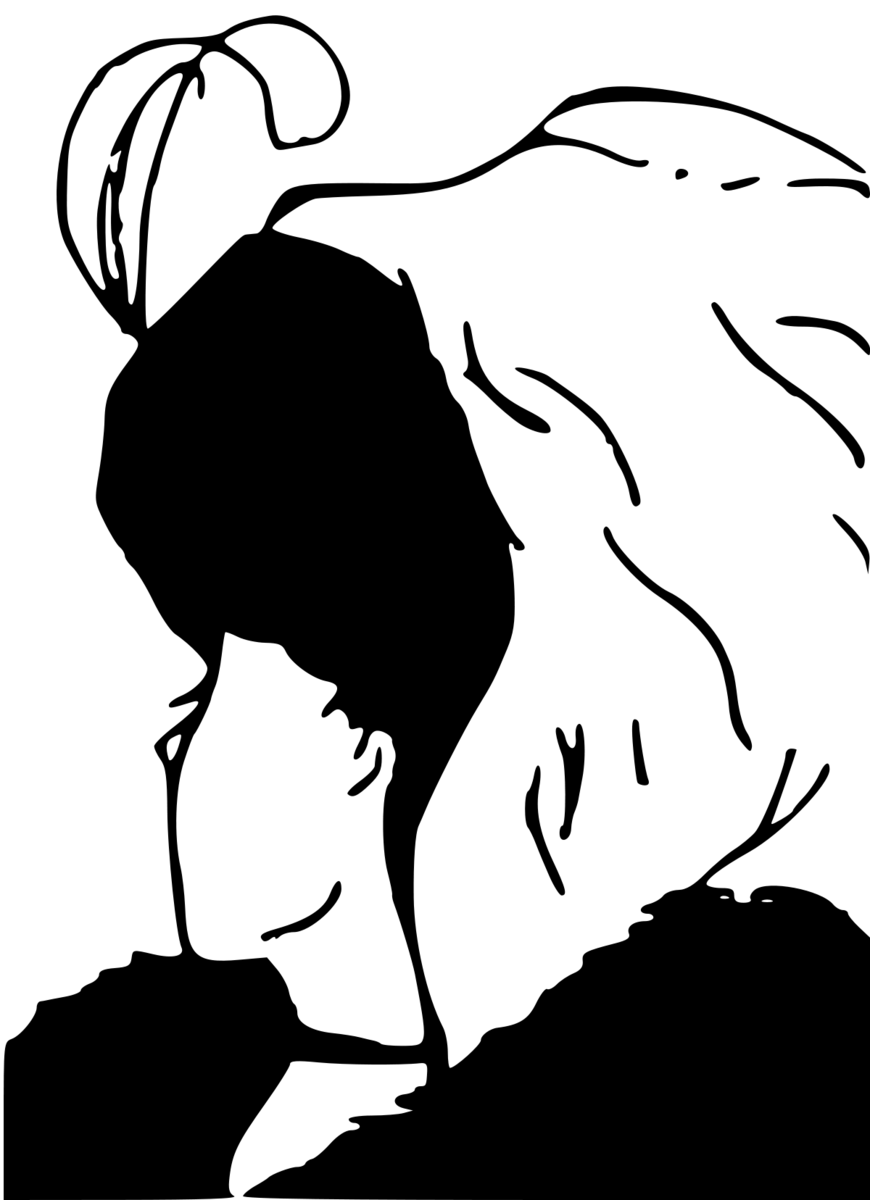

これは確か中1の光村図書の教科書に書いてあったヤツなんですが、その中で以下の画像が紹介されています。(【妻と義母】っていうそうです)

一見すると、向こうを向いてる女の人にしか見えないのですが、実はマフラーか何かに顔を埋めてるおばあさんにも見える、というものです。

その二通りがあることをどんだけ口で説明しても、なかなか伝わらない生徒って一定数います。しかも、学業は非常に優秀な子もいましたので、そこは関係ないのかなと。

ただその場合、輪郭を実際に描きながら、「鼻はこれ、これはアゴ」って風に図示すれば、「あー、そういうことですか!」ってすぐ理解するっていうケースもあります。

つまり、生徒がどちらのタイプなのかをつぶさに観察しておけば、色々な不調なときに打てるアプローチがエビデンスを伴って提案できるんですよね。

例えば、英単語を書いても書いても覚えられない生徒には、【聴覚優位】のタイプなんじゃないかなと伝え、音読学習をオススメするという感じですね。

また、そこを踏まえれば、作成する教材にもまた違った切り口の工夫ができるんじゃないかなと、今考えてます。ま、これは全然形になってませんけど。

さて。備忘録なのでこれ以上の情報とか何もないんですけど、せっかく50分から80分の間授業するのであれば、視覚も聴覚も刺激したいなと今は考えています。

こんな風に、生徒にアプローチできるようなことは常々考えておきたいかなと思います。

・・・ちなみに、みなさんが視覚優位か聴覚優位かを簡単にチェックする質問というのもありまして。

それは非常に簡単です。試しに、【夏祭り】を想像してください。

いかがでしょうか?もし【聴覚優位】だと、太鼓の音や談笑の声などが頭にまず浮かぶそうです。(比率は低いのか、生徒10人に聞いたら1人でした)

逆に【視覚優位】だと、祭りの情景といった映像がまず浮かぶそうです。統計データとして少数ですが、こちらの方が多数派の気がしますね。

今書いた質問をしてみて、それを基に新しい学習法を提案するのもアリなんじゃないかなと思います。

では今日はこの辺で。