最近ようやく、「こっちを脅迫しにかかっているのか」ってのと、「単に言い方が不器用なのか」ってのの区別がついてきました。後者だと愛しい。中元です。

はい、今日は何を話すかなんですけど、久しぶりの実際授業でやってみたシリーズです。

というのも、こないだ10分ぐらいだけなんですが、中1英語の授業の中で【オールイングリッシュ】の部分を作ってみたんですよ。

これについては何かとブーブー言われがちですが、確か【最低でも授業時間のうち50%は全て英語で行なってくださいね】みたいなガイドラインがあるんですよ。

ただし、「生徒が戸惑ってる場合は、日本語で補足入れましょう」みたいな感じで行ってもいいそうです。(また実際そうだという風なのも聴き取り調査済み)

ーさっきも書きましたが、これに対しては結構ネガティブな意見も飛び交ってますよね?

例えば、英語の概念がそもそもわかっていないのに、英語で教えるってどうなの、とか。そもそも講師にそういう力量があるのか、とか。

実際、眉唾な話なんですけど、確か留学経験有りか英語検定準一級保持でないと、実践するのはなかなか厳しいんじゃないかなって話があった気がするんですよねー。

さてさて。そういうまだまだ渦中のオールイングリッシュシステム。その方法で、無理やり昨日10分ほどやってみたんですが・・・・。

僕自身の手応えとしては、これはそんな悪くないなと思うんですよ。むしろ、文法事項の内容や性質によっては、こっちの方がよさそうという感覚も得ています。

どういうことなのか、こっから詳しくお話したいと思います。

ジャスト・ゲーム。

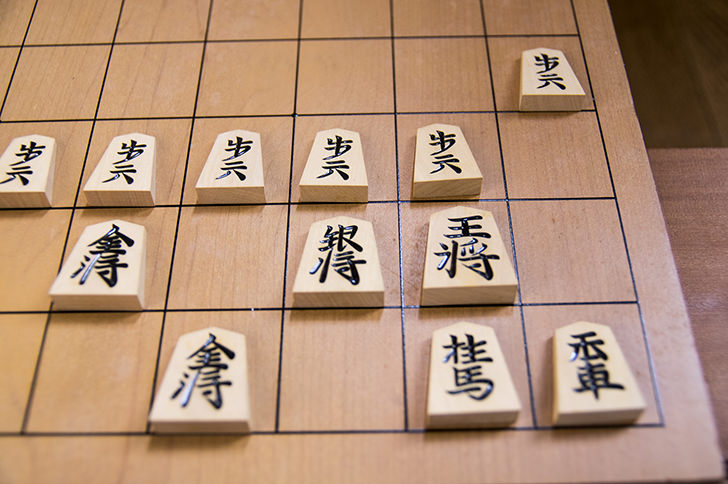

自論なんですが、英語の学習は、将棋や楽器などの習得に似ていると考えています。

ルールを覚えて、その中でそれらを使いこなすことで相手と勝負したり、作品という結晶を生み出したりするプロセスは、英語も将棋も楽器も同じじゃないかな、と。

特に最序盤の方っていうのは、ある意味理論や理屈よりも、ぶっちゃけ動かし方をとっととマスターする方が大事じゃないですか。

例えば、金は「左・左前・前・右前・後ろ」に動けるというルールが大事であり、金という駒が作られた歴史は、それにおいてはクソの役にも立ちません。(失礼!)

ここを習得してからじゃないと、駒組みとか戦略とかそういったモノには行きつかない。だから、この部分に時間掛けまくるのも考え物なんですよね。

暗記の一助という建前で、必死に理屈を叩き込むのもどうかなと思うんですよ。正直、意味はわからずとも、そのルールしか適用されない世界に放り込むのが一番早い。

簡単に言えば、とっとと将棋であれば将棋盤で動かさせればいい。この駒の名前は何か、どこに置くか、どういう動き方をするのか。

ただ、これを口で説明すると微妙だなぁ、と。しかし、実際に将棋盤の上でやらせれば、試行錯誤の中で、理屈があやふやでも、そのうち段々分かってくるんですよね。

つまり、ルールが強制的に適用される場で経験を積むのは、英語や楽器も同様で、それを覚えてからが勝負っていう世界においては重要だと思うんですよ。

まぁここまで書くと、「それは将棋というゲームだから言えることだ!」と言われそうなのですが・・。

仮に将棋が義務教育のカリキュラムになったら、【第一部 銀の動かし方】とかなんとか言って、テキストありきの板書や口頭説明をしている場面が想像できます。

要するに、結局同じってことです。将棋でやれることが、英語で出来ない理由は何だ、と。まぁ、話がズレるのでそこはいいです。

さて。

そう考えると、英語の授業って、なかなか不可思議なところが多くないですか?

英語の概念やセンスを、日本人が日本語に落とし込んで説明しても、仕方がない部分ってやっぱあるじゃないですか。順序が逆な気がしています。

例えば、学校では【彼】を”He”、【彼女】を"She"と習いますが、別に付き合ってる感は、その意味するところには入ってないんですよね。(これを言うと驚かれます)

自分でも相手でもない誰かさんを話に登場させるとき、その人物が男ならHe、女ならShe。この程度の重さでしか、向こうの人は置いてないと思うんですよねー。

この辺は日本語の説明が長くなってしまい、講師泣かせの単元でもあります。しかし、そもそも向こうの人も、【完全に】理解しているのでしょうか?

日本語にも助詞だの助動詞など、連体詞だの副詞だのと色々ありますが、それらの用法を理解し、区別し、使いこなせる人は何人いるのでしょう?

というか、意識を向けることが普段ある人は、果たしているのか?・・・これまた、話が反れてきたのでこの辺にしておきます。

このことを強く実感したのは、【不定詞の副詞的用法】の説明ですね。

【不定詞の副詞的用法】って言い方をすると、ここの時点で生徒からすれば意味不明な言葉が三つあるんですよね。

「不定詞って何?副詞って何?用法って何?」-こんな風に。したがって、そのそれぞれでまた、説明が必要にもなります。

こうなるともう面倒臭い。ということで、そもそも【不定詞の副詞的用法】ってどういう時に使いたくなるかなーっていうのをイメージしてみました。

例えば、以下のように。

I went to a bookstore. (Why?) → To buy some comics.

本屋に行ったよ。(なんで?)マンガを買いにさ。

I'm sad. (Why?) → To hear the news.

悲しいんだ。(なんでさ?)その知らせを聞いてさ。

個人的な感想ですが、シンプルに「誰かがなんかした」「誰かはどんな気分」ってことを喋った後に、「理由か目的」を言いたいときの文法だと思っています。

あるいは、「提案」の際にも使うかなと。

「To increas the tax income, the government should raise the consumption tax rate.」みたいこと、1級のQ&Aで話した気もします。

だからか、ここはそのまま英語にしたほうが授業もやり易かったんすよね。

ひたすら生徒に、「What did you do yesterday?」とか「What will you do yesterday?」と質問し、適当な英語を言わせ、【Why?】と聞いて、「To V」を添えさせる。

もちろん生徒を選ぶでしょうが、本来15分くらい掛かる説明を思い切り吹っ飛ばして練習に入れたので、僕はこっちをスタンダードにします。

またそもそも言っちゃえば、日本語による英文法の説明や解釈は、ぶっちゃけ教員か塾講師のバイトするかしか使いどころ無い気がしてます。

雑なこと言いますけど、英語使えて、喋れるのを目指すには、そのルールしか使えない環境を作って、英語を英語で移植した方が確実なんじゃないかなと思うんですよね。

もちろんこれは僕の課題でもあるんで、留学したこともなければ、これから行くのも難しい手前、YouTube とかいっぱい見ててその辺は補っていく所存です。

最後にまとめの感想をば。

全部じゃないとは思うけれど、オールイングリッシュでやった方が、逆に理解が進む概念もあるっぽいよというのは、感想として伝えときたいかなぁと思います。

じゃあ、今日はこの辺で。