僕が子供の頃、遊戯王という漫画が流行った。「もう一人のボク」というフレーズは、それもあってかとても印象深く、今も記憶に刻まれている。

厨二病みたいだが、時折自分の中には何人もの”じぶん”が居るような気がすると、つくづく感じてもいる。これは分人主義を学んだことからも影響を受けているのだが。

jukukoshinohibi.hatenadiary.com

家族の前。学校の中。異性の隣。その時々で、異なる僕が現れて、異なる思考回路を用いて、都度リアクションをしている気がする。

だがそれは、僕らが感知できない脳の機能でもそうなのだという。思考・情動をホルモンといったカタカナで学び直すのも不思議な話だが、それもまた好機だろう。

今日もまた、馴染みのない化学的用語や見地から、頭蓋骨の中にある宇宙を見つめていきたいと思う。

- 4月15日(月) 誤作動の誘発。

- 4月16日(火) 鬱はなぜ残ってきたか?

- 4月17日(水) 不安とは、人類が獲得して身に着けた感情なのだ。

- 4月18日(木) 不安をカスタマイズしたい。

- 4月19日(金) 天秤。

- 4月20日(土) 後天だから、鍛える。

- 4月21日(日) 「ここは秩序ある人間社会だ」

4月15日(月) 誤作動の誘発。

多忙などでストレスフルな状況が続いていると、認知自体のマルファンクション(誤作動)が増えるという。

これは確か認知バイアスの中にもあるし、また下園壮太氏は「しがみつき」とも表する、「自分がいなければ仕事が回らないに違いない」といったあれのことだ。

実際は、その人がちゃんと休み、心身を寛がせることで、組織のとしてオンオフのバランスを取るために必要な措置だ。

それを手放せないのは、なかなかに非論理的だといえる。休めといわれたら、休むことに集中するべきなのだ。

まぁ、これは僕自身が感じている、僕の認知のバグのことなのだが……もう少し自分を労い、周りを信じ、堂々と休みたい。そう思った。

4月16日(火) 鬱はなぜ残ってきたか?

鬱は進化や生存のために必要だから残ってきたもの。そういう説があるのだが、この考え方は結構好きだ。

心身に過剰な負荷が掛かるトラウマなイベントがある状態で外に出ると、原始の時代においては格好の獲物になり得ただろう。

散漫な行動、注意。そのような不調時は、徹底して新たな行動を食い止めるように、エネルギーを絶つしかない。

鬱とは、脳内麻薬が効かなくなるくらいにまで心身が壊れた状態を指す。休むという言葉は、単純だがやはり、生きるのに必須なんだと改めて思う。

4月17日(水) 不安とは、人類が獲得して身に着けた感情なのだ。

「不安」もまた、人類が生存戦略の為に、進化のスケールで言えば、かなり最近会得した感情なのだという。

不安に思うから、脅威への準備ができる。不安になるから、自分が取りこぼしている前提を思い出せる。

そういう意味で不安とは、かなりシビアに状況を見定められる監督のようなものだと納得する。

だが問題は、その発動レベルが原始時代のままになっている点だ。つまり、いつでも最大出力で、不安は脳内に立ち込める。

自分が生きている間に、不安という感情はきちんと鍛えて、御せるようになるのだろうか。ここからはそんな話が始まるのだという。

4月18日(木) 不安をカスタマイズしたい。

不安があるから、人は考え、まだ見ぬ脅威に備えようとする。生存戦略として、確かに必須な思考だ。

ただし、前にも書いたが、これが現実にマッチしているかというと、どこか過剰で、なんかズレている感覚を強く持ってしまう。

例えば、人は尖ったもの、三角形のものを恐れる傾向にあるという。自然界における三角形とは、おしなべて捕食者が持つ武器の形状だ。

しかし今現在、備えておかないことによって、凶暴なサメに襲われるリスクが、どこまで高まるというのだろう。

原始時代の本能がまだ生きていることは少し嬉しく思うが、ある程度のカスタマイズはやはり要るなと、そんな風にも思う。

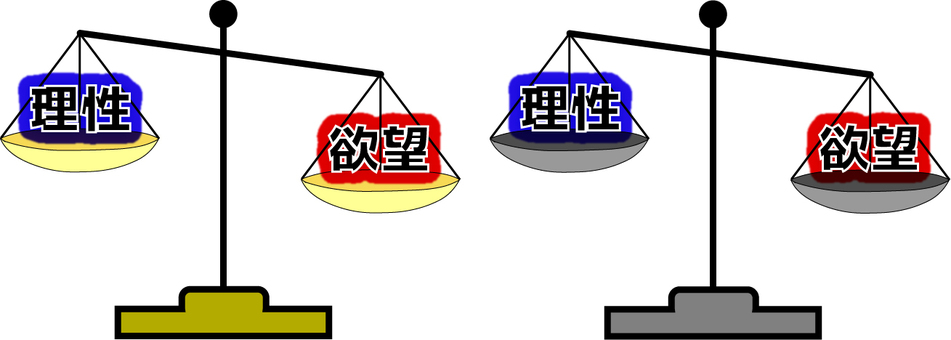

4月19日(金) 天秤。

不安は原始的な本能であり、警戒と同義とするなら、昆虫でさえも多分持っている感情である。

しかし人間は、時に応じてそれを抑える「理性」も備わっている。(それが振りきれた人をサイコパスと呼ぶ)

感情が汲み取った不安を理性で解釈し、恐れを行動に変える。これが勿論、理想のプロセスには違いない。

ただ、理性が弱り、感情に支配されるようになると、それは健全な状態とは呼べなくなる。下手すれば病名も付くだろう。

小さいネットワークほど、1つが壊れた際のダメージは甚大だ。僕の感情と理性のバランスはどうなのか。観察を怠らないようにしたい。

4月20日(土) 後天だから、鍛える。

脳において、感情を司る部分は本能的なもので、理性を司る部分は進化で獲得してきたものなのだという。

脳をパーツで考えた際、外側に位置するものほど、獲得した時期でいえば新しいところに当たるらしい。

そして獲得した時期が新しいところほど、面白い話がある。トレーニングによって機能をコントロールできるようになるらしいのだ。

瞑想を重ねた僧侶の脳はサイコパスに匹敵するほど感情に対してドライになれるという。これはある意味、脳の筋トレを極めたことに等しい。

なんだかんだで瞑想を止めてしまってから久しいが、また始めようかなと、そんな意欲が高まってきている。

4月21日(日) 「ここは秩序ある人間社会だ」

目の前の出来事にどう反応するかは、一体何が決定しているのか。感情か、はたまた理性か。

ヘンな例だが、目の前で脱衣する人がいたとして、その反応は、その人の性別や場所(温泉の脱衣室とか)でまるで異なる。

公共の場であれば性犯罪者扱いとなり、雰囲気次第ではどこかエロスな話となる。これは僕オリジナルじゃなく本にあった過激な具体例だが、不思議と解りやすい。

そして1つの言動へのリアクションが感情的であればあるほど、精神的には不健全な方に傾いていくそうだ。

感情の爆発とは理性を司る機能が発動していないことの証左だからだ。程度によるが、概ねそうらしい。

確かにどこか大人びていて、大物感を覚える人たちのなかに、感情的な人をあまり見かけない。

病とまでは思わないが、自分の感情が勝っているときは、少し自愛すべきタイミングかなと、労いを入れたいと思った。

では今週はこの辺で。